|

|

|

| Site général : jeanclaudemeynard.com |

|

|

|

|

|

LES FORMES DU RÉEL CHEZ JEAN-CLAUDE MEYNARD |

|

|

| Dès ses premiers tableaux, au début des années 70, Jean-Claude Meynard interprète l’acuité du regard qui faisait la poétique de l’hyperréalisme dans le sens d’une plus grande force de saturation du visible. Dans les scènes urbaines ou sportives qu’il peint alors, l’ensemble du tableau apparaît dépourvu d’une hiérarchisation compositionnelle ou d’un quelconque centre focal. Construite par accumulation tabulaire et par juxtaposition de détails, l’image ne se laisse appréhender que comme un fouillis de formes en lutte entre elles. Autrement dit, la surabondance des éléments visuels provoque un effet nouveau qui remet en cause nos habitudes perceptives telles quelles ont été fixées par la peinture de la Renaissance, à savoir que l’immobilité de la représentation picturale équivaut toujours à une maîtrise du réel représenté. En fait, il s’agit d’un effet visuel qui est vital et troublant à la fois puisqu’il nous amène à une redécouverte tonifiante de la richesse du réel, mais aussi à nous confronter à l’irréductibilité de cette luxuriance des formes et des objets qui nous entourent. La réalité est quelque chose de multiple et de non maîtrisable, telle est la première approche du monde que propose la peinture de Jean-Claude Meynard. |

|

|

| Sa recherche obéit pourtant à une logique positive puisqu’il aspire aussitôt à surmonter cette fragmentation des apparences phénoménales du réel. Dans les tableaux du milieu des années 70, tels que «Téléphone Public» ou «Vue sur l’Extérieur», en peignant des scènes nocturnes, il s’interroge déjà sur la force unifiante de la lumière. La réalité toute entière tend alors à devenir intersection de rayons lumineux, opalisation soudaine des ombres, croisement de reflets, papillonnement ou fourmillement des surfaces, transparences dévoilant la présence simultanée des corps et des objets. La réalité est multiple mais une. La force qui la gouverne est la lumière, même si celle-ci apparaît encore dans une dimension purement contextuelle et laïque. Il s’agit en effet de la lumière artificielle qui, en créant une respiration intimiste de l’espace, en faisant surgir des univers de lueurs rayonnantes au milieu de la nuit, soumet la matérialité du réel à une vibration blafarde et continue. La phase suivante de la peinture de Jean-Claude Meynard, marquée par des tableaux où l’espace tout entier est plongé dans le noir, voit l’accentuation du thème de la lumière dans une dimension spirituelle. Les corps, les objets, les êtres semblent avoir leur luminescence propre. Ils sont en fait la source d’une irradiation qui est synonyme de force vitale. C’est la lumière qui fait l’individualité de la forme autant que son expansion virtuelle dans l’espace. Le rayonnement des corps, l’action des effets de lumière dans la constitution d’une relation spatiale ou émotionnelle, sont pourtant recréés comme dans des conditions de laboratoire, c’est-à-dire en neutralisant la multiplicité du réel, en privilégiant un visage, un objet, une forme. En d’autres mots, l’investigation ne porte plus tellement sur la réalité du monde des objets, mais sur ce qui sous-tend celle-ci, sur cette réalité autre qui anime et élabore le monde lui-même. |

|

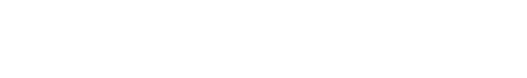

La découverte du thème de l’énergie à laquelle Jean-Claude Meynard devait fatale- ment venir, se situe au milieu des années 70, à une époque marquée par ailleurs par une forte croissance économique. Il explore alors les capacités d’analyse ou de synthèse de nouveaux signes non référentiels. Dans «Black Jack» il utilise ainsi la dynamographie de Mach tout comme, deux années plus tard, dans «The Hustler», il s’approprie, la répé- tition chronophotographique de Marey. D’un seul trait, il opère en même temps la disso- ciation de la forme par rapport à la couleur. En se conceptualisant, l’image tend à devenir abstraite. Il n’y est plus question d’une obse- |

|

| Peu après, Jean-Claude Meynard se libère de toute anecdote résiduelle, de toute accidentalité narrative, dans des toiles où de simples détails anthropomorphes d’un corps en action, parfois accompagnés de tracés linéaires tendus à l’extrême, traduisent le déploiement de l’énergie dans l’espace. La scène picturale elle-même, se situant sur un fond assombri et en dehors de toute dimension perspective, s’affirme à la manière de certaines images de l’écran électronique dont elle a l’immatérialité fictive et le caractère tout à la fois labile et péremptoire. Les formes, peintes avec des effets semblables à l’aura luminescente du néon, ne vivent que dans une apparition fugace et diaphane. Chaque ligne s’étend suivie ou contrée par des halos lumineux et des sillages de couleurs. La gamme chromatique est artificielle, acide et criarde, mais ses dégradations et ses intensifications matérialisent les transmutations fusionnelles de l’énergie comme lumière. Le sujet de la peinture n’est rien d’autre que l’éclat même de l’être. |

|

|

|

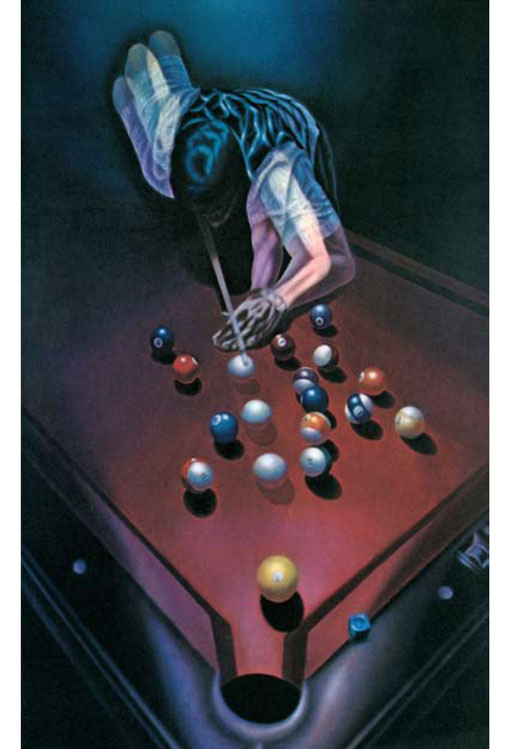

| Jean-Claude Meynard se laisse alors tenter par le mysticisme panthéiste. Au milieu des années 80, une oeuvre-pivot, «Les Muses», lui permet de basculer dans une autre phase de recherche où, sortant en partie du graphisme dessiné des tableaux précédents, il revient d’un coup à des détails plus réalistes. Il y introduit un schéma compositionnel en S en construisant l’image sur une double spirale, c’est-à-dire sur le signe hautement symbolique du cycle simultané de la vie et de la mort. L’évolution continue de l’être comme mouvement de croissance et de perte, d’élévation et de chute devient dès lors un nouveau thème de sa peinture. Il entame ainsi une phase que l’on peut qualifier de maniériste à travers une série d’oeuvres aux tourbillonnements vibrionnaires et aux rythmes linéaires exacerbés qui veulent saisir le souffle cosmique de la vie au moment même où la disjunctio vocum va précipiter l’être dans la chair, l’esprit dans la matière, la création dans les formes prosaïques de la réalité. Célébrer le flux panthéiste de la vie signifie aussi problématiser la place du sujet au sein de l’ordre cosmique. L’énergie comme absolu ne suppose rien d’autre que des centres de gravité virtuels autour desquels la matière vient se condenser et se dissoudre, s’assembler et se perdre. Cette houle qui, dans sa folie curviligne et dans sa spatialité élastique, se tord sans cesse, se courbe soudainement, s’irradie en vagues déferlantes, s’échappe en spirales infinies, laisse bientôt la place, vers la fin des années 80, à une interrogation sur l’homme comme présence au sein de la continuité cyclique de la vie. |

|

|

| Dans la série des «Corps et Âmes», Jean-Claude Meynard fait réapparaître la figure humaine mais elle nest qu’une silhouette fugitive, une empreinte de couleur aussitôt engloutie par le vent cosmique de l’énergie. Cette tentative de nommer ainsi la permanence de l’être sous sa mobilité, de désigner la présence du sujet au sein du changement continu de la vie, s’accompagne d’une cosmogonie manichéenne. L’homme n’est en effet qu’une figure éphémère, double ou reflet, saisi dans une situation ambiguë autant que précaire. Il est impossible de dire s’il est aussitôt happé par le magma de la matière-énergie qui l’attire dans son gouffre, en le gommant de sa propre surface, ou si en revanche il s’en libère par une force centrifuge qui lui permet d’accéder au monde de la lumière. L’univers en tout cas est un espace partagé entre la clarté et le noir, la lumière et les ombres. L’enjeu de l’humain se construit sur une dialectique en tension constante. C’est à partir de cette constatation que l’itinéraire de Jean-Claude Meynard semble se poursuivre sur une note pessimiste. |

|

|

|

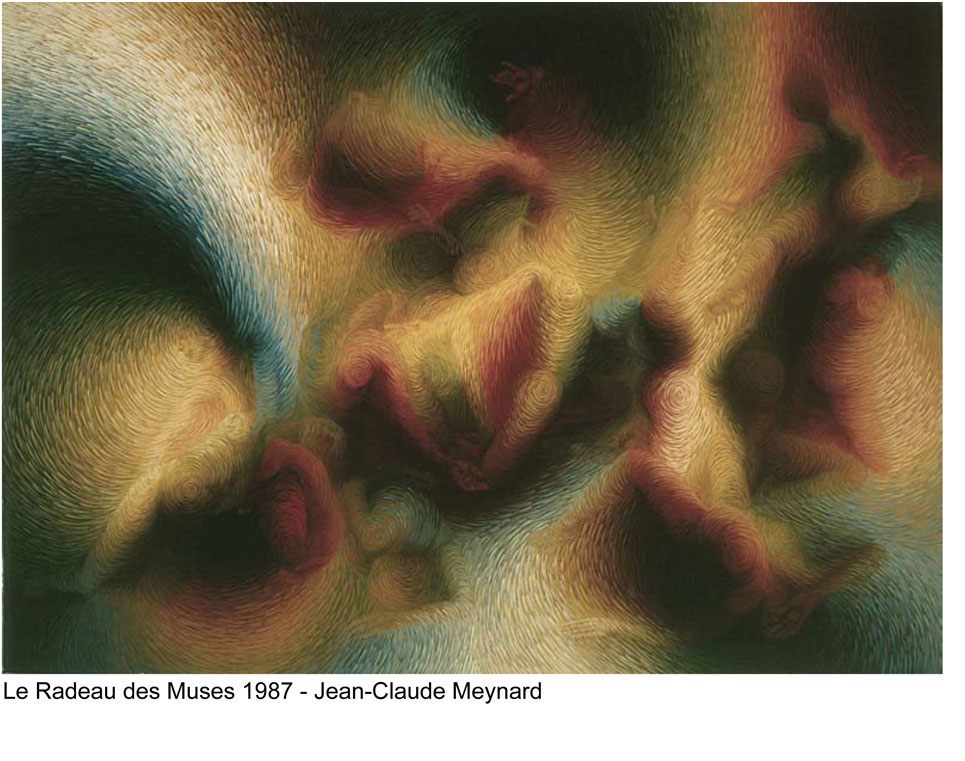

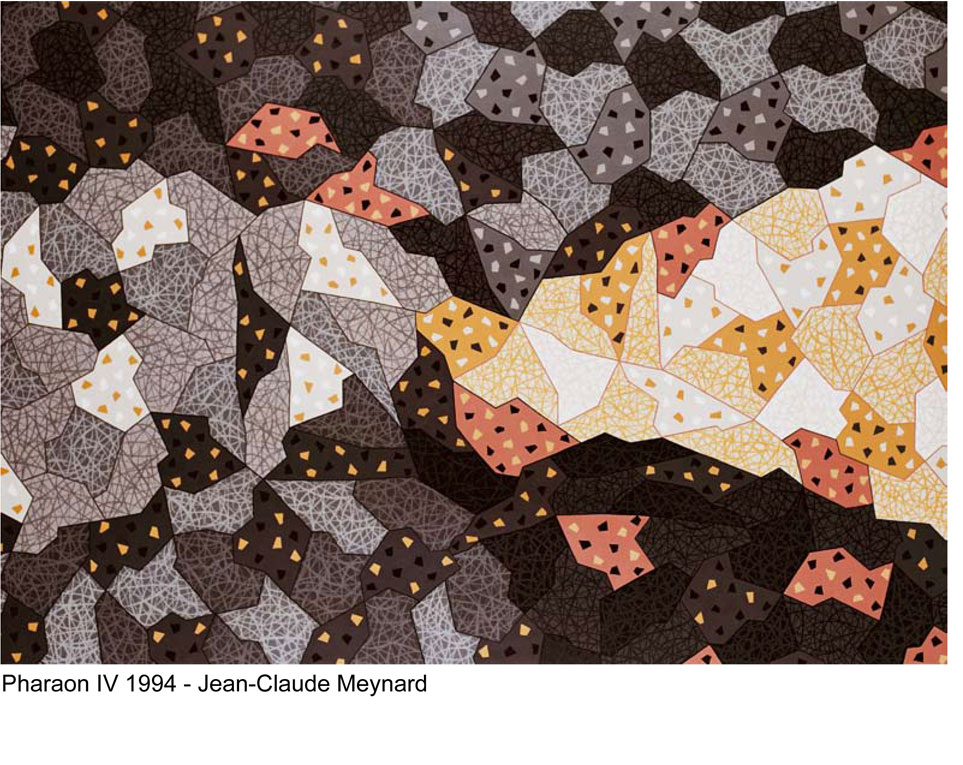

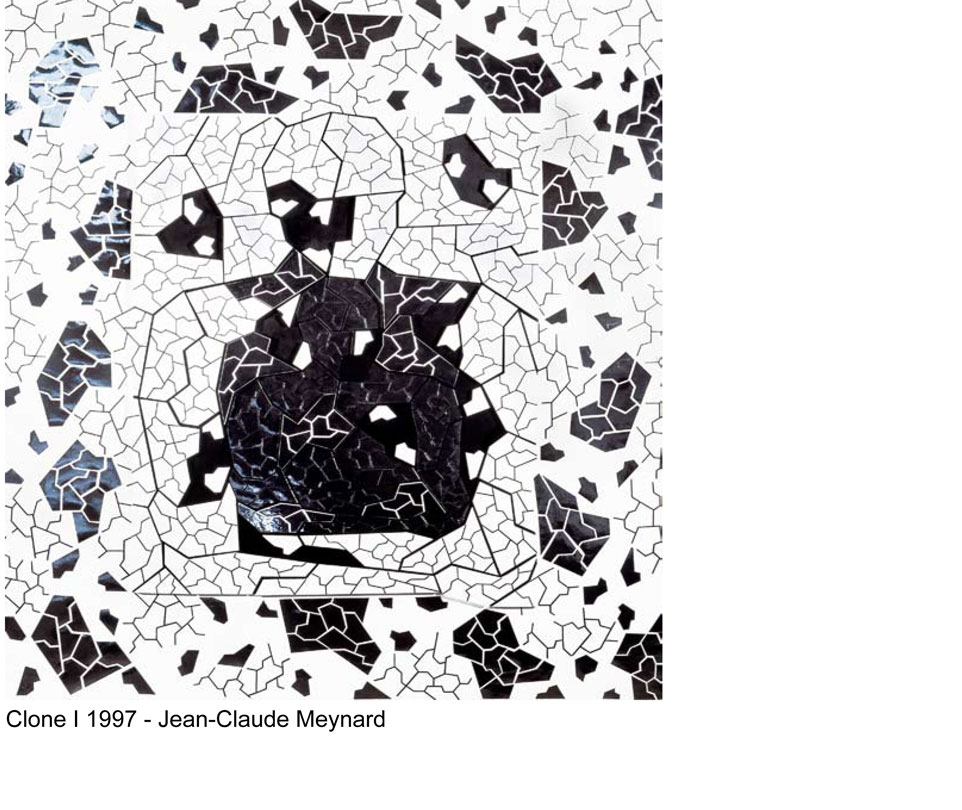

| Au seuil des années 90, il ramène les formes à la surface du tableau en créant des entrelacs fragmentés, semblables à des structures cellulaires. La disparition de la silhouette anthropo- morphe donne lieu à des atomisations du champ visuel qui apparaît comme un miroir brisé. Il retrouve les sinuosités ondulantes et continues de la ligne organique dans une série de tableaux qui semblent superposer vision microscopique et vision macroscopique, l’infiniment petit et l’infiniment grand de la vie en devenir. En déployant cette sorte de cartographie organique ou cosmique, Jean-Claude Meynard suspend son interrogation sur le surgissement de l’être au milieu des fluctuations de l’énergie vitale. Après avoir célébré l’énergie qui dominait le monde des années 70, il cherche à présent à restituer l’effacement de l’individu dans l’époque contemporaine. Un effacement qui va de paire avec la toute puissance qu’il s’est donnée : les moyens technologiques par lesquels il a assis son emprise sur le monde semblent être passés du statut de pouvoir délégué à celui de puissance autonome de sorte que l’homme s’en trouve lui-même déchu. La problématique inhérente au paradoxe d’une centralité qui est en même temps une absence de l’humain est au coeur du travail actuel de Jean-Claude Meynard. Ses derniers tableaux, qui ont la structuration d’un patchwork ou d’une mosaïque murale, posent la question de la forme comme accident de la matière. |

|

|

|

| Déterminé par une sorte de morphologie moléculaire, l’espace est complètement saturé par des fragments emboîtés qui deviennent interchangeables et mouvants sous le regard. Ainsi, celui-ci est d’abord piégé par la texture de cette matière fractionnée et pourtant continue qui se déploie comme un tissu cellulaire. L’oeil voit ensuite émerger peu à peu, au centre de la composition, une forme humaine qui est intimement et organiquement prise dans les multiples facettes de la surface picturale. La lecture du tableau se fait en somme par le temps nécessaire à une prise de conscience de la mutabilité des formes. L’être n’est que virtualité, son apparition ne correspond qu’à un travail d’activation niant l’opacité et l’inertie de la matière. La dernière phase de la peinture de Meynard joue ainsi sur de multiples références. En présentant l’image comme un rébus visuel dont le décodage apparaît ludique et métaphysique à la fois, il fait appel à la longue tradition des peintres de l’illusion optique, d’Arcimboldo à Escher. En donnant à ses tableaux l’aspect précieux de compositions tonales aux rythmes purement graphiques, il semble en revanche s’approprier l’expressivité visuelle d’autres cultures, depuis les contrastes bleutés de la mosaïque persane jusqu’aux accords de terre de l’artisanat africain. D’autres sources pourraient également être évoquées : les images fractales, les papiers collés de Matisse, le brouillage des formes du cubisme, les texturologies de Dubuffet, le géométrisme byzantin de Klimt, entre autres. Il s’agit toujours de donner corps à la continuité de la matière qui met en échec le contour, d’exprimer la totalité qui relativise l’individualité au sein de la pérennité proliférante du monde. |

|

|

| Chez Jean-Claude Meynard la peinture se fait puzzle avant tout parce que la matière est une énigme face à la vie. Le tableau se donne comme surface ayant la connotation d’une étendue potentiellement infinie puisque la composition naît d’un remplissage du plan qui se développe méthodiquement, sans ruptures ou transitions par rapport à son propre système. Les contrastes reviennent par alternances et répétitions, les particules minimales s’intégrant l’une à l’autre au-delà de toute orientation gravitationnelle ou autre de la structure graphique. Au sein de ce qui apparaît comme une sorte d’ordre primordial du monde, le signe de l’humain, ce qui fait l’image, ne peut s’objectiver que comme travail du sens. Le défi que le tableau impose au regard concerne la disparition du sujet en peinture autant que l’absence de l’homme dans le monde moderne. Et c’est un défi qui tient tout à la fois de l’opération ludique et du questionnement ontologique. Le sujet se dérobe, mimétisé au milieu d’un espace morcelé qui vibre sans cesse, tout comme la présence de l’humain apparaît suspendue à jamais au sein de l’époque contemporaine. Une esthétique du trouble, celui-ci étant visuel et intellectuel à la fois, se met en place par la mise en abyme de la forme humaine ou plutôt dela silhouette anthropomorphe, le signe le plus ancien de l’art. |

|

|

|

| Abstraite et figurative à la fois, l’oeuvre vit dans une dimension temporelle qui la situe entre dynamisme et éternité. Capter l’image revient en effet à saisir, l’espace d’un instant, le reflet d’une centralité humaine aujourd’hui perdue mais toujours sous-jacente et qu’il convient de reconvoquer. Même si le processus aléatoire de la formativité de la forme ne peut jamais échapper à la fatalité d’une imbrication avec le tout. Forme éphémère, apparition accidentelle et fugace, l’épiphanie de l’être nécessite un travail sans cesse recommencé. La tentative de «hisser la précarité au rang de vision», selon les mots de Cioran, est pour Jean-Claude Meynard la seule véritable tâche que puisse aujourd’hui se donner la peinture. Giovanni Lista, mars 1994 |